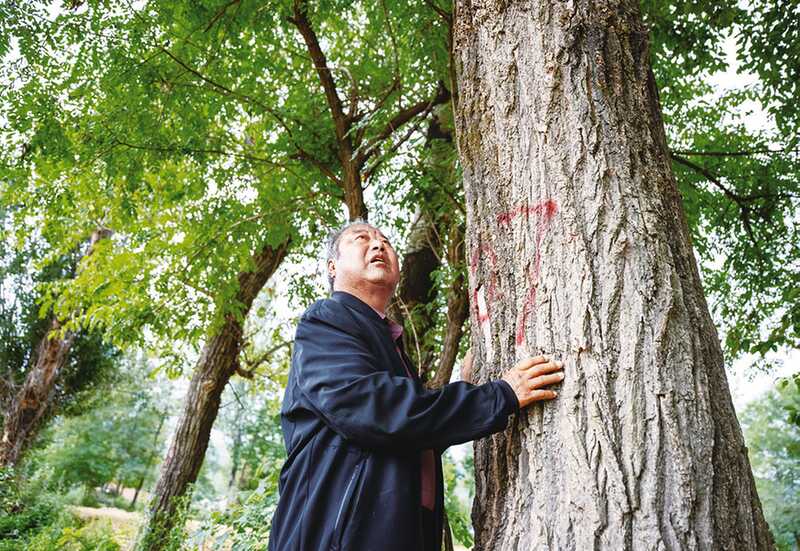

7月1日,东方刚露出鱼肚白,陇县东风镇梨林川村85岁的老支书闫三保,步履蹒跚地走到村头一排大杨树下,习惯性地伸手摸了摸那粗糙的树皮。在“7”号杨树下,他仰着脖子,眯着眼向上看去——枝丫错落间,40多个由枯枝精心编织的鸟巢密密匝匝,灰鹭、白鹭的身影在巢间起落,构成一幅震撼人心的山林奇观。

1、2、3、4……村里这样编了号的大杨树,足足有63棵。在全村721户村民心中,每一棵大杨树都是一个绿色的“储蓄网点”。近半个世纪中,村民们在这家特殊的“生态银行”里,持续不断地存入着一笔笔看不见却无比珍贵的“生态本金”。

闫三保、闫珠毛、苏全周、王碎林、闫小辉,从上世纪80年代至今,五任村支书如同守护传家宝一般,将爱鸟护鸟的接力棒一任任坚定地传递。在现任村支书闫小辉看来,遍布全村63棵大杨树上的数百个鸟巢,已不再是简单的自然景观,而是全村“最厚实的‘生态存折’”,是梨林川未来发展的根本底气。

闫三保是这本“生态存折”的开户人,他清楚地记得“开户”时的艰难。

“那时候,鸟叫是聒噪,鸟粪是天灾!”群鸟初临,村里人嫌它们吵闹,鸟粪更是频频“空袭”,弄脏屋瓦、衣裳,招来一片埋怨。闫三保带着党员干部,硬是磨破了鞋底、说干了嘴皮,一家一户去劝导,还成立起不拿一分钱的护鸟队,用时间一点点让村民接受这群吵闹的“家人”……时光流转,五任村支书攥着这本无形的存折,心里笃定:存进去的年头越久,压箱底的“本金”就越沉。

然而“存款”之路并非坦途,有时需要承受难以预料的损失。

去年仲夏,一场风暴突袭。一棵三人合抱的大杨树轰然倒下,不偏不倚砸在九组村民闫五虎家屋顶,瓦碎砖裂,惊心动魄。然而,当记者问起房损,他却只是摆摆手不愿多言,浑浊的眼里突然涌上浓重的悲戚。“提那个干啥?……”他喉咙哽咽,半晌才挤出更痛心的话,“那树底下……死了七八十只啊……”在清理断树残枝时,他颤抖着、小心翼翼捧起那些冰冷的雏鸟残躯,在自家的麦田里挖下深坑安葬。那一刻,房屋的损失他已不再过分心痛,而沉甸甸压在胸口的,是折损在狂风中的“羽翼储蓄”——那是他们存进“银行”的宝贝。

“损失”也以另外一种方式,静静地落在60岁村民朱云霞家的麦田里。鸟儿在田垄边的树上安家,鸟粪成了“强力肥料”,斑斑点点落在青苗上,竟将麦苗“烧”得枯黄一片,算下来,树下的麦田硬生生少打几十斤粮食。麦田减收,她和老伴褚拴劳却只是相视一笑:“不碍事,不碍事,自家娃娃调皮还摔碗呢,这点损失,咱受得起!”在他们朴素的生态账本里,田里的白斑不是亏空,是记在“大树银行”上的一笔笔“零存整取”。

同样,大自然也似乎在以独特的方式,考验着储户“存款”的恒心与诚意。

村委会副主任马超是个脑子活络的年轻人。两年前,他看准梨林河的好水,搞起了循环种养,先后投进去1000斤大闸蟹苗和3700斤小龙虾苗。蟹虾一天天见长,大批灰鹭白鹭却不请自来。那铁椽似的喙一叼一个准,瞬间叼起半大的虾蟹。马超嘶吼着冲过去,鸟群扑棱着翅膀四散,刚叼起的虾蟹噼里啪啦砸落塘埂,在太阳底下泛起一片扎眼的青白。

马超喘着粗气蹲下来,捡起一只还在抽搐的小龙虾,指甲深深掐进了虾壳里,愤怒之下他想出了一个好主意——给水塘盖上一层尼龙网。一转头,他看见大杨树上,毛茸茸的雏鸟正扑棱棱学飞,脑子里又乱成一团麻:“那细密的尼龙网,万一缠住了鸟爪?……”

“算了!”他猛地捶了一下自己的腿,对着大杨树喊,“就当给你们……添个菜了!”

有人赔了房瓦,有人舍了收成,有人蚀了虾蟹……然而大自然是诚信的,收了“存款”也开始大方地付“利息”。

灰鹭、白鹭、鸳鸯、黑鹳、朱鹮……鸟多了,拍鸟、观鸟的人闻风而至。支着迷彩帐篷,猫在里头一拍好几天,饿了冷了就去附近农家找口热乎饭,寻个暖炕歇歇脚,寂静的山村热闹起来了,村民们也能挣个“鸟钱”。

70岁的企业家云国庆,带着2亿元的宏图寻觅良址,跋涉18个备选村庄。最终,他站在梨林川的碧水蓝天间,望着群鸟在白云间划出优雅弧线,重重拍了板:“就这了!鸟都恋的地方,羊还能孬了?”陕西宝盛奶山羊良种培育有限公司这艘产业航母,以壮观的现代化羊舍为“营业厅”,从此在梨林川的“绿水青山支行”开张。

“生态利息”,开始哗哗作响。包括村民张小侠在内,八名村民在此务工,个人账户正逐渐充实起来。过去,困于务农、照料病弱的丈夫,家里收入微薄,张小侠一家四口日子过得紧紧巴巴。如今,穿着干净工装,指尖轻触自动化挤奶设备,每月三四千元的工资就会雷打不动在月头到账。

“能顾家,有钱挣,心都宽了。”她脸上的笑意,正是这家“银行”最动人的红利派送单。

守护这家“生态银行”,必须顶得住诱惑、守得住底线。曾有开发商看中村边的荒山沟,抛出诱人的蓝图:建垃圾填埋场,坐收“垃圾处理费”。在村“两委”表决会议上,7名委员却齐刷刷地纹丝未动——无人举手同意。

“稳赚?”闫小辉敲着桌子,“脏了咱的河,毒了咱的水,吓跑了咱的鸟,这钱咱不挣,也不能挣!”绿水青山的底线,比眼前的“快钱”重千钧。

就在否决这个项目之后不久,另一个项目“千亩光伏电站”摆上了桌面。

这个项目的特点很明晰:清洁能源、无烟无尘、不染清流、不惊飞鸟。这一次,村“两委”一班人七只手齐刷刷地高举过头顶——通过。

人不负青山,青山定不负人。一以贯之的环保理念,让这个小山村实现了村民“钱袋子”和村集体“家底子”的双丰收。

“2017年村里人均收入不过7000多元,被认定为贫困村。”闫小辉说,“到2024年村民收入翻了一个筋斗,达到16000多元,而且4年前就整村退出贫困村,甩掉了‘穷帽子’!”

再看集体收益,这个村曾一度是“有账本没余钱”的集体经济空壳村。一名村干部向记者讲述了这样一件尴尬事,7年前,村上因为没钱交电费被拉闸断电,村委会院子电动门趴了窝,全体干部急得团团转,谁也进不去……但现在,随着好生态引来的好项目,村里账上流动资金充盈,每年稳稳进账20多万元,村干部腰杆挺直,干劲更足。

村干部干劲足了,村民生活蒸蒸日上,全村产业、乡风、治理持续向好,2024年一举夺得全市“四美红旗村”称号。

如今,梨林川人心中自有一本大账。再没人去算麦苗被“烧”黄亏了多少斤粮,虾蟹塘边还铺过多少死壳。大伙儿心里明白,那一棵棵标着红字号的大杨树上存进去的,是祖祖辈辈的守候,是一代代人咬牙舍下“眼前利”才换回的“身后福”。63棵苍劲的大杨树,就是这山沟沟里,向天地和后代立下的63份最硬气的“生态收据”。

不久前,东风镇政府专门请来西安一家专业规划公司,为梨林川村编制出实用性村庄规划。规划中明确将在这里建设“观鸟研学基地”,围绕“爱鸟观鸟”主题,实施努力打造乡村微度假目的地、稻香风景餐厅、休闲垂钓平台等一系列大动作。

有人问村支书闫小辉,从贫困村到“四美红旗村”,全村脱胎换骨的秘诀是啥?

“没啥秘诀,树上存羽毛,树下埋金条哩!”闫小辉俯身捡起脚边一坨鸟粪搓进土里,“瞧,这就是咱存的羽、换的金!”(来源:宝鸡日报 记者 :孙海涛 胡红玲)

编辑:逢君